Un modèle à la croisée des chemins

Sept clubs de jeux concentrés dans un périmètre de 10 kilomètres, une rivalité féroce, un encadrement toujours qualifié d’« expérimental » prorogé jusqu’en 2027, et une guerre d’influence entre anciens et nouveaux acteurs : sept ans après leur création, les clubs de jeux parisiens arrivent à un tournant stratégique.

Nés en 2018 pour remplacer les cercles de jeux associatifs, longtemps tolérés mais devenus ingérables, ces lieux hybrides ont soulevé, dès leur apparition, une série de questions politiques, juridiques, économiques et sociales. À mesure que s’approche la fin programmée de cette expérimentation unique en France, l’interrogation devient pressante : la régulation a-t-elle rempli ses objectifs ou bien a-t-on, une fois de plus, reculé sans arbitrer ? Le modèle des clubs est-il viable, perfectible… ou condamné ?

L’héritage ambigu des cercles : entre nostalgie et naufrage

Avant les clubs, il y avait les cercles. Institutions parfois centenaires, ces associations loi 1901 proposaient des jeux d’argent dans un cadre prétendument philanthropique. Mais derrière le vernis associatif, nombre de ces établissements s’apparentaient à de véritables entreprises commerciales, échappant à toute forme de régulation moderne.

Les scandales à répétition ont fini par emporter le modèle : blanchiment, fraude fiscale, infiltration par le grand banditisme. Les affaires Wagram, Concorde ou Cadet ont agi comme des électrochocs, révélant des failles béantes. En réaction, l’État a progressivement fermé tous les cercles de la capitale, achevant ce processus en 2014.

Mais interdire ne suffit pas. Il fallait également répondre à une demande sociale persistante, et encadrer une pratique qui, faute d’alternative, risquait de basculer à nouveau dans l’illégalité. L’ouverture de casinos étant proscrite dans Paris intra-muros depuis une loi de 1919 (visant à éviter l’addiction dans les grandes villes), la création d’un modèle intermédiaire s’est imposée comme une voie médiane.

2018 : lancement d’une expérimentation inédite

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée des clubs de jeux. Le préfet Jean-Pierre Duport, dans un rapport de 2016, propose de remplacer les cercles par des établissements privés, mais soumis à un agrément préfectoral et à des règles strictes. La loi du 28 février 2017 officialise l’expérimentation : les clubs pourront proposer certains jeux de cercle comme le poker, le punto banco ou la bataille, mais restent exclus des jeux de hasard les plus lucratifs, notamment les machines à sous et la roulette.

L’objectif est clair : offrir une alternative aux anciens cercles et aux potentielles salles illégales, qui soit encadrée, transparente, fiscalisée, tout en évitant l’effet d’aubaine. Pour cela, le législateur impose un cadre drastique : transparence de l’actionnariat, contrôles réguliers, obligations anti-blanchiment, procédures internes rigoureuses.

Initialement prévue pour trois ans, l’expérimentation a déjà été prolongée deux fois, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé l’activité et retardé l’évaluation des résultats. Une nouvelle échéance est désormais fixée à fin 2027.

Une concentration géographique inédite et risquée

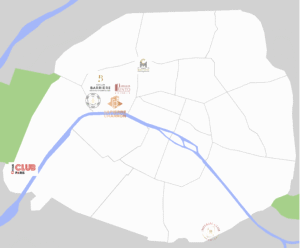

Aujourd’hui, Paris compte sept clubs de jeux en activité, répartis dans un rayon restreint couvrant principalement les 8ᵉ, 9ᵉ, 16ᵉ et 13ᵉ arrondissements. Cette densité est sans équivalent en France, et bien plus élevée que dans d’autres grandes métropoles européennes. Résultat : la concurrence est rude, parfois brutale.

Fait notable : ce n’est pas un géant historique du secteur qui domine le marché, mais un indépendant. Le Club Pierre Charron, propriété du groupe Marval, a su s’imposer par une stratégie fondée sur l’excellence du service, un marketing discret mais ciblé, et une montée en gamme assumée. En face, les grands groupes, Barrière, Partouche, Tranchant, peinent à s’installer durablement, souvent freinés par des contraintes internes ou des modèles trop standardisés.

Cela pourrait néanmoins changer. Partouche, absent jusqu’ici, prépare l’ouverture du « Club Partouche » pour 2026. Selon les premières informations, il s’agira du plus vaste club de la capitale, misant sur une offre poker ambitieuse. Ce retour d’un acteur de poids pourrait redistribuer les équilibres, déjà fragiles.

Un modèle économique sous tension permanente

Le principal frein au développement des clubs reste leur modèle économique, largement déséquilibré. Privés des machines à sous, moteur de rentabilité des casinos, les clubs doivent composer avec des marges réduites.

Le personnel qualifié imposé par table de jeux (croupiers, directeurs, sécurité…), les contraintes réglementaires, les locaux de prestige, la fiscalité spécifique (incluant des prélèvements sur les mises) pèsent lourdement sur leur rentabilité. Résultat : l’équation est difficile à résoudre. Certains clubs atteignent à peine leur seuil de rentabilité, d’autres accumulent les pertes. Et dans ce contexte, la moindre baisse de fréquentation ou le moindre aléa judiciaire peut faire vaciller l’édifice.

Le cas du Club Royal, opéré par le groupe JOA et fermé après quelques mois seulement, illustre cette précarité. L’ambition était grande, l’offre qualitative… mais le public n’a pas suivi, et les charges ont vite étouffé l’initiative.

À ce jour, seuls quelques établissements notamment le Club Pierre Charron et le Club Barrière semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Mais là encore, la prudence domine : l’incertitude réglementaire freine les investissements à long terme.

Le cas Montmartre : retour des dérives

Le cas du Club Montmartre cristallise les inquiétudes. Deux fermetures administratives en deux ans, une enquête judiciaire en cours, des soupçons de blanchiment, de mauvaise gouvernance et de flux financiers non tracés : la situation fait tache dans un secteur qui tente de se réinventer.

Dirigé par Frédérique Ruggeri, le club du 9ᵉ arrondissement avait pourtant su fédérer une communauté de joueurs passionnés. Mais des alertes internes et des enquêtes du SCCJ, ont conduit à une série de contrôles qui ont révélé des potentiel dysfonctionnements.

Ce retour des « vieux démons » rappelle que l’encadrement ne peut être que constant et proactif. Si l’on peut saluer la réactivité des autorités, l’affaire souligne aussi la fragilité des équilibres : sans vigilance, les clubs peuvent redevenir des zones grises.

Gouvernance : un angle mort de la régulation

L’autre faiblesse, plus structurelle, réside dans l’opacité qui entoure la gouvernance du dispositif. Les critères d’attribution des agréments ne sont pas publics, les refus ne sont pas motivés, et les stratégies de localisation semblent plus opportunistes que planifiées.

Pourquoi certains groupes ont-ils obtenu un agrément et d’autres non ? Pourquoi aucun acteur international n’a-t-il été admis, alors même que la France attire de nombreux investisseurs ?

Cette absence d’ouverture crée une forme de marché captif, où les initiatives sont rares, et les innovations limitées. Pire : elle entretient un sentiment d’arbitraire qui peut dissuader les entrants potentiels.

Dans ce contexte, la réussite du Groupe Marval fait figure d’exception. Le groupe a su contourner les pièges du modèle en misant sur la qualité, une formation internalisée de ses équipes de jeux, une gouvernance stricte. Mais cette réussite reste isolée. Aucun mécanisme ne permet aujourd’hui de l’étendre ou de la répliquer.

2027 : un point de bascule

D’ici la fin de l’année 2027, l’État devra décider du sort des clubs. Plusieurs options sont sur la table :

- Pérenniser le modèle, en le stabilisant juridiquement et en assouplissant certaines contraintes ;

- Le faire évoluer vers des mini-casinos urbains, en ouvrant à d’autres jeux,

- Uniformiser les règles avec celles des casinos de droit commun, ce qui poserait la question de leur statut géographique spécifique ;

- Ou refermer la parenthèse, au risque de voir resurgir une offre clandestine, moins encadrée, plus risquée.

Mais cette décision suppose une chose : disposer de données fiables, objectives, accessibles. Or, à ce jour, aucune étude publique d’impact, aucune évaluation qualitative ou quantitative de l’expérimentation n’a été rendue. Ce déficit d’analyse crée un angle mort inquiétant, qui pèse sur les choix stratégiques à venir.

Un silence institutionnel lourd de conséquences

Le paradoxe est cruel : alors que les jeux d’argent constituent un secteur hautement fiscalisé, porteur d’emplois directs (plus de 1400 salariés dans les clubs parisiens) et indirects, leur régulation reste souvent traitée comme une affaire secondaire. Aucun débat parlementaire de fond n’a eu lieu depuis 2017, aucune audition publique n’a été organisée sur le sujet des clubs.

Cette invisibilisation a un prix : elle prive le secteur d’une feuille de route claire, expose les opérateurs à l’insécurité juridique, et empêche une réflexion globale sur le rôle des jeux dans la ville. Car au fond, la question dépasse celle de la seule régulation économique : c’est celle de l’intégration du jeu dans la cité, de son acceptabilité sociale, de ses enjeux en termes de prévention, de formation, de responsabilité.

Et maintenant ? Une réflexion globale à initier

Il est temps d’élargir le champ. Les clubs ne peuvent plus être pensés en vase clos. Leur avenir est indissociable d’autres mutations à l’œuvre :

- L’émergence du jeu en ligne, avec la montée en puissance du poker et bientôt, peut-être, des casinos virtuels ;

- La transformation des usages, avec une clientèle plus jeune, mobile, exigeante, attentive à la qualité d’accueil autant qu’au taux de redistribution ;

- L’évolution des attentes des territoires, qui voient dans le jeu un levier potentiel de dynamisation, à condition qu’il soit maîtrisé.

Dans ce contexte, le maintien de l’expérimentation sans perspective claire serait une erreur. Il faut désormais choisir, arbitrer, assumer.

Urgence d’un débat stratégique

Pensés comme une solution transitoire, les clubs de jeux sont devenus un laboratoire grandeur nature. Mais comme tout laboratoire, ils ne peuvent rester éternellement à l’état d’essai. L’heure est venue de tirer les enseignements, d’écouter les professionnels du secteur, d’ouvrir le débat à la société civile, et de statuer avec transparence.

Faut-il pérenniser le modèle, l’élargir, le transformer… ou y renoncer ? Ce choix ne peut être guidé par des considérations électoralistes ou des réflexes technocratiques. Il exige une vision, une stratégie, une volonté.

Car derrière le tapis vert, c’est bien une question de politique publique qui se pose. Et pendant que le sort des clubs reste en suspens, un autre front s’ouvre déjà : celui de la régulation des casinos en ligne. Le législateur devra bientôt arbitrer. Alors, autant le faire avec cohérence.